El Kintsugi convierte la fractura en parte de su historia

Kintsugi es una antigua técnica japonesa que consiste en reparar cerámicas rotas utilizando barniz con oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas. No intenta devolver el objeto a su estado original, no buscamos recuperar el estado previo a la ruptura. El Kintsugi restaura y devuelve la funcionalidad y las oportunidades. Convierte la fractura en parte de su historia, transformándola en una expresión de belleza, fortaleza y autenticidad.

Este principio inspira mi enfoque en la práctica clínica: dignificar la presencia de la herida.

El trauma puede integrarse en la biografía de la persona. No con la intención de borrar lo dañado y sus consecuencias, sino reconocer los pedazos, entender la separación con respeto y transformar esas piezas en trazos visibles de resiliencia sin miedo, ni culpa, ni vergüenza.

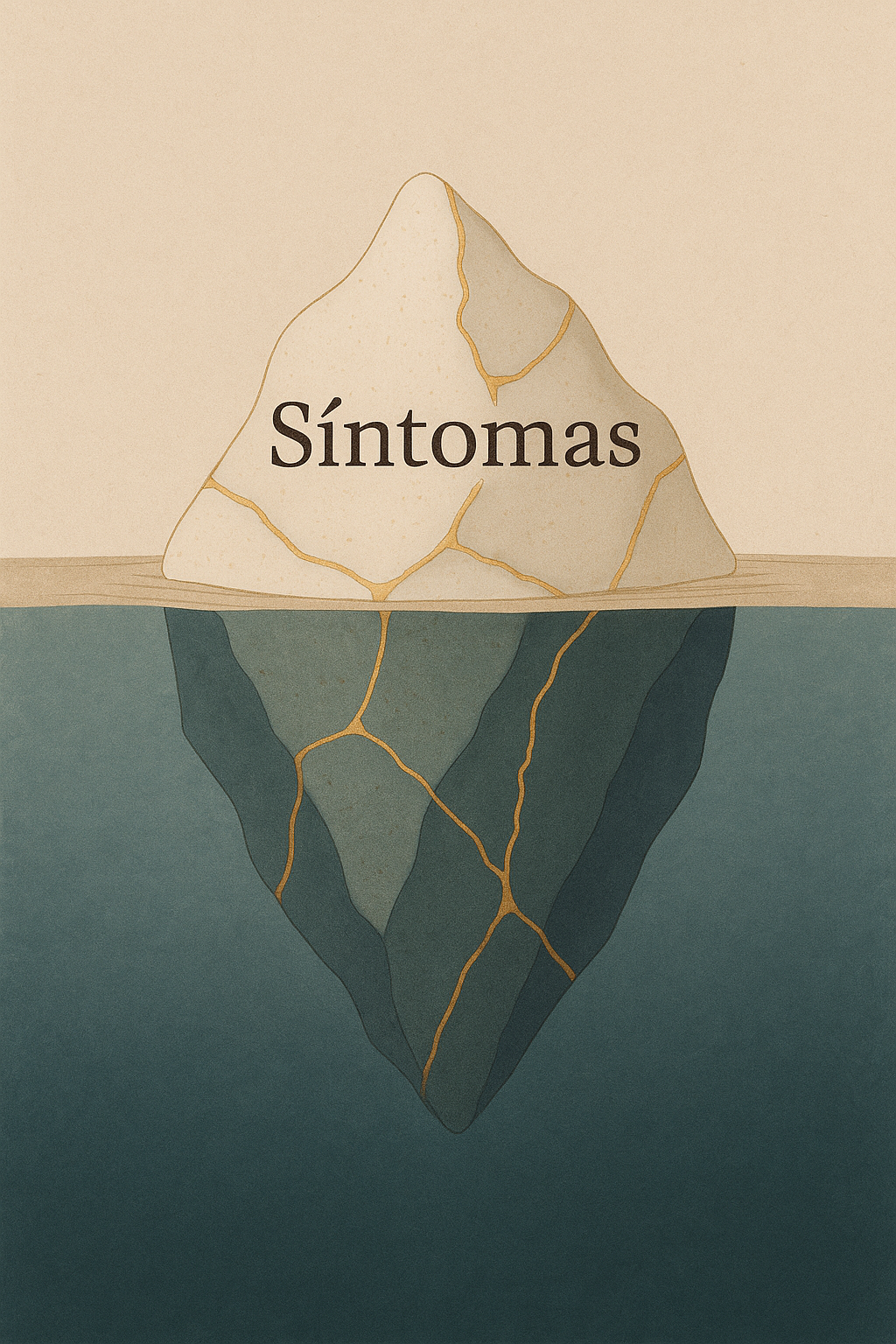

Esto se traduce en una orientación a la compasión, la seguridad y el vínculo. La fragmentación y la integración son dos procesos de adaptación y de supervivencia. El primero ocurre cuando algo supera nuestras capacidades de procesamiento. Segmentamos y categorizamos la información para poder gestionarla. Cuando volvemos a estar en calma, algunos de estas divisiones se quedan cristalizadas y se replican en situaciones donde no hay peligro. Esto define el síntoma.

Buscamos integrar y reorientar la identidad, el cuerpo, las relaciones y la narrativa vital de la persona al presente, donde puede sentir seguridad. Y por tanto renunciar a los síntomas que tuvo que desarrollar para amortiguar o resolver el trauma mientras seguía en peligro.

Como en el Kintsugi, las partes y la unión integrada, les decir, las fracturas sanadas, forman una valiosa identidad reconstruida, que cuenta la historia de haber sobrevivido.

Esto se traduce en una orientación a la compasión, la seguridad y el vínculo. La fragmentación y la integración son dos procesos de adaptación y de supervivencia. El primero ocurre cuando algo supera nuestras capacidades de procesamiento. Segmentamos y categorizamos la información en espacios diferenciados para poder gestionarlo. Cuando volvemos a estar en calma, algunos de estos procesos se mantienen cristalizados y se replican en situaciones donde no hay peligro. Esto define el síntoma.

Buscamos integrar y reorientar la identidad, el cuerpo, las relaciones y la narrativa vital de la persona al presente, donde puede sentir seguridad. Y por tanto renunciar a los síntomas que tuvo que desarrollar para amortiguar o resolver el trauma mientras seguía en peligro.

El Kintsugi nos enseña que sanar no es volver atrás ni olvidar, sino integrar cada fractura para vivir. La forma recompuesta da sentido y completa la historia, y recupera la estética y funcionalidad de la pieza. Como en el Kintsugi, las partes y la unión integran una valiosa identidad reconstruida.

Las dificultades emocionales en la adultez no aparecen de forma repentina. Suelen tener raíces profundas en estrategias que desarrollamos durante la infancia o adolescencia, en contextos difíciles, carentes o incluso peligrosos. En ese momento, adaptarse fue una forma de sobrevivir. Aquellas estrategias no fueron disfuncionales, ni signos de debilidad: fueron respuestas inteligentes y valiosas, creadas por una mente que intentaba protegerse cuando no había mejores opciones.

El problema surge cuando, ya en la adultez, seguimos utilizando esas mismas herramientas, aunque el peligro ya no esté presente. Entonces, lo que un día nos salvó, hoy puede limitarnos. Estas defensas se vuelven automáticas, rígidas, y el coste emocional empieza a ser mayor que su utilidad. El sistema sigue en tensión, buscando recolocarse, intentando reparar una ruptura emocional que nunca tuvo la oportunidad de cerrarse bien. Por eso aparecen síntomas: no hay equilibrio, solo compensaciones parciales que desgastan y agotan.

Cuando de pequeños no recibimos suficiente seguridad, atención, validación o calma, desarrollamos mecanismos para seguir adelante: dejar de necesitar, esconder lo que sentimos, resolver solos, vivir en alerta. Y como funcionaron, los repetimos una y otra vez, hasta que se convirtieron en nuestra única forma de estar en el mundo. Pero con el tiempo, esa forma empieza a pasarnos factura: hiperexigencia, aislamiento, evitación desconfianza, dificultad para pedir ayuda o relajarnos.

No se trata de borrar esas estrategias, ni de forzar un cambio. Se trata de retomar el camino natural que habría seguido tu desarrollo, si no se hubiese visto interrumpido. Y para eso, parto del respeto absoluto a tus recursos anteriores. Tus defensas siguen siendo válidas. Saber estar solo, protegerte, sostenerte… siguen ahí si alguna vez los necesitas. La diferencia es que ahora puedes elegir cuándo usarlos, en lugar de vivir atrapado en ese modo por defecto.

El objetivo no es cambiarte, Se trata de ampliar nuestras opciones, devolverte la libertad de elegir cuándo protegerte y ser fuerte o de cuándo abrirte a los vínculos, descansar sin culpa y de pedir ayuda sin sentirte débil. No desde la imposición, sino como parte de una vida más libre y consciente y menos condicionada por heridas del pasado.

En la infancia necesitamos seguridad, atención, validación y calma para sobrevivir. Si no se nos puede ofrecer, por ejemplo, porque una madre está enferma, ausente emocionalmente o no tiene los recursos, desarrollamos estrategias para seguir adelante. Aprendemos por lo tanto a no necesitar, a ocultar lo que sentimos, a hacerlo todo solos o a estar siempre alerta.

Con el tiempo, ese camino se automatiza. Lo hemos recorrido tantas veces que se convierte en la única forma que conocemos de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Pero llega un momento en que esa estrategia, que nos fue útil en el pasado, comienza a tener un coste emocional elevado. Nos mantiene en la hiperexigencia, en la desconfianza, en la soledad. Ya no responde a la realidad presente..

Cuando te rompes una pierna, no la apoyas y cojeas para protegerte del dolor. Pero una vez que la pierna se ha curado, si sigues cojeando, esa forma de andar empieza a desgastar otras partes del cuerpo y a limitarte. No es que la cojera esté mal: fue esencial. Pero hoy, ya no la necesitas. Pero da miedo apoyar la pierna cuando recuerdas el dolor que sentiste cuando sí estaba rota, por mucho que sepas que estás curado. En ese punto es donde yo puedo acompañarte.

El objetivo de la terapia no es eliminar esas herramientas ni forzar un cambio. Se trata más bien de recuperar el camino que habrías seguido de forma natural si no hubiese existido aquella limitación emocional. De volver a ponerte en marcha desde ese punto donde el desarrollo emocional se desvió.

Para llegar a esto, parto del respeto absoluto a los intentos de solución previa. Esas herramientas que aprendiste siguen siendo tuyas, útiles en su contexto e importantes en tu desarrollo, pero deberías poder elegir cuándo usarlas. Saber hacer las cosas solo, desconectar, protegerte, sostenerte en la dificultad… todo eso está disponible si algún día lo necesitas de nuevo. Solo que ahora puedes elegir cuándo usarlo, en lugar de vivir desde esa estrategia por defecto.

Se trata de ampliar nuestras opciones: elegir cuándo protegernos o ser fuertes, y cuándo abrirnos, descansar o pedir ayuda. No desde la imposición, sino como parte de una vida más libre y consciente y menos condicionada por heridas del pasado.

El camino de vuelta a ti puede incomodar, pero te reconstruye.

Somos un centro en Madrid especializado en trauma, apego y disociación, donde la psicoterapia se entiende como un encuentro humano, profundo y transformador. Pero respetando siempre los ritmos, defensas e historia.